文 | 阑夕

今年冬天的流行疾病,似乎比以往来得更为凶猛。

北京不少医院都增加了晚间门诊,工作日正常的八小时时间已经完全无法满足庞大的病患人群,即使医护人员昼夜不息地轮班接诊,也还是难免会出现「一号难求」和排数小时长队的现象。

更令人棘手的是,从9月的咽喉炎,到10月的支原体肺炎,再到11月普通感冒、甲流和合胞病毒等一系列流行性疾病混合出现,今年相关流行疾病呈现着前所未有的多样性特质。

不知还有多少人记得去年年末让人哭笑不得的一则新闻:一名北卡罗来纳州立大学病毒学博士称自己在五天内连续感染两种不同新冠病毒毒株,在引起网络上一片不小的恐慌后,最终被查清这名所谓的博士,其真实身份只是一个便利店的普通员工。

互联网带来了表达上的平权化,这意味着每个人的发言,都有机会成为那个不知最终导向何处的潘多拉盒子,这既是优点也是劣势,就像这名病毒学博士一样,他最初或许不会想到,自己一时兴起的恶劣玩笑会造成怎样的影响。

一个无需查数据也能大概猜到的常识性问题是,流行疾病的爆发期通常也是谣言出现的高发期,这是因为人们对疾病的未知总是会带来巨大的不确定性,而这样的情绪,则成为了滋生和传播谣言的最佳土壤。

造谣与辟谣之间存在着怎样的成本差异已经无需再多加赘述,想要从根本上降低谣言的影响,甚至阻断其传播,归根结底,是要更加了解自己所面临的疾病,从病因到预防,从治疗到症状。

这也是为什么医院会人满为患的原因之一,在这个疾病多发的季节里,不具备专业医疗知识的普通人甚至很难分清自己得的究竟是流感还是感冒,所以去医院咨询医生——也就是最权威的信息源——毫无疑问是对自身健康最负责的表现。

这当然不是说去医院就是这道题的唯一解法,毕竟作为条件相对优渥的北京,医疗系统的高压状态也已持续了半月有余,在这一步骤之前,人们依然可以通过社交媒体实现对疾病的初步了解。

了解的过程,实际上就在无形中赋予了社交媒体关乎公共健康的责任,它不仅要保证信息来源的准确度与权威性,还要考虑如何扩展传播范围,让更多人能够看到。

而微博今年就给出了一个很好的范例。

· · ·

有这么几组数据,是微博在今年流行病环境里起到科普作用的佐证。

在9月健康相关的热搜话题中,咽喉炎相关热搜占比当月的23%,10月支原体的相关热搜占比当月的20%,而到了流行疾病混合并发的11月,致病原因、传播趋势和药物治疗等相关热搜,占比相加超过35%。

在此背景里,微博用户想要获取相关疾病知识的意愿十分迫切,#你分得清流感和感冒吗#、#咽喉炎的救命稻草是什么#等话题一度冲上热搜。

对于流行性疾病而言,它存在着一个不容忽视的中间地带,身体确有不适,但这种不适感似乎又不值得大费周章地跑去医院,尤其是处在高发季,就诊不仅意味着巨额的时间成本,最后还极有可能得到医生「多喝水、多休息」的结论。

而这部分中间地带,正是造就了网络声音鱼龙混杂的主要原因,如果没有出现像咳嗽、鼻塞等症状,取而代之的是胸口绞痛,这件事便不会有太大的讨论空间,因为有常识的人都知道,后者可能危及生命。

就像那句「每个人都是自己健康的第一责任人」一样,这话从道理上讲当然没错,但它仍然显得抽象的原因,是不具备专业医疗知识的普通人根本难以把控所谓健康的尺度,因为本质上它并非一道非黑即白的选择题。

所以「互联网看病」曾一度成为了一个网络热梗,它起初的用意是嘲讽那些拿健康当儿戏的行为,因为在没有足够多的样本支撑前提下,只是通过搜索相似症状就妄下判断,结论显然是无法立足的,也就难免会出现「癌症起步」的无厘头说法。

「互联网看病」固然有荒谬的成分,但它背后是互联网信息传播特性所导致的专业主义失位问题,而随着热搜占比的不断升高,微博正在将「互联网看病」从戏谑的玩笑变得真实可行。

· · ·

能够实现这一点,离不开那些活跃在微博、具备相关专业知识的博主,他们有些是来自各大医院的专科医生,有些是深耕健康医疗领域的科研专家,还有各大医院的官方科普。而每一次有科学依据的权威科普,每一次有数据支撑的专业讨论,造就了如今微博在这一垂类领域生态的空前繁荣。在互联网泥沙俱下的舆论环境里,建立一座专业主义主导的灯塔。

武汉大学人民医院内科专家 @余昌平医生 仅用一篇百余字的微博,就通俗易懂地阐述了流感与其他呼吸道病毒的区别,从病因到症状,再到简单的用药建议和注意事项,既帮助用户厘清了自限性疾病最终会自愈的逻辑脉络,又极大程度上降低了患者的焦虑心态。

@余昌平医生 武汉大学人民医院 呼吸内科危重症专家

拥有180万粉丝的健康医疗领域博主 @庄时利和 则发文科普药物之间的区别,在支原体流行导致阿奇霉素脱销后,@庄时利和 的防护指南让用户知道了感冒和流感不同的用药方式及标准,评论区不少人表示在看到这条微博前,生病都几乎是硬抗过去的。

@庄时利和 知名健康科普博主

不只是专业医生在下场科普,媒体官微也都在借助平台的信息触达能力,以求让更多家庭了解医学常识,最大程度上抚慰流行疾病带来的恐慌感。

比如针对北京儿科门诊人满为患的现象,@北京儿童医院 发视频解释了儿童发热去医院就诊的时机,应该根据年龄的不同区分处理,一方面能够减轻门诊高负荷的现状,另一方面又将医院的互联网诊疗系统推荐给了更多需要的家庭。

△ 北京儿童医院官方微博

@央视新闻 更是将国家卫建委对冬季呼吸道疾病防治情况的发布会直播同步到了微博,让人们得以第一时间获取疾病讯息,也在宏观层面正确认识到这些呼吸道疾病对于生活,究竟会产生怎样的具体影响。

△ 中央广播电视总台央视新闻官方账号

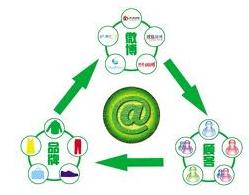

也就是说,微博的热搜、搜索和推荐等流量入口在眼下流行病的社会热点里扮演着一座桥梁,当某个疾病呈搜索的上升趋势时,它背靠拥有相关专业知识、掌握一手资讯的博主和媒体,而桥对面连接着的,正是迫切想要获取这些信息内容的普罗大众。

更重要的是,这一模式让谣言和真相之间多了道名为身份的天然屏障,用户无需考虑信息的权威和专业性,抽丝剥茧,去伪存真,与流行病之间的战争或许是人类历史上的主要命题之一,但起码眼下人们多了一条能够直达真相的通道。

因为能够与疾病所带来的恐惧相抗衡的,只有也仅有知识。

· · ·

博主 @cy郝希纯医生 自2018年开始在微博上回答网友关于肺结节的相关问题,从零开始至今已有超过40万粉丝,不少患者特意从外省赶去郝医生的诊所就诊,这番经历不仅给他带来了「明星医生」的身份,也让他把运营微博、每天与粉丝交流这件事坚持了下来。

郝希纯医生并非个例,相似的经历也不仅仅只会发生在医疗领域,文娱、美妆、摄影、健身,有太多垂类博主通过微博不断产出优质内容,将自身的知识普惠给更多需要的人。

重要的是,在这分享和传播的过程里,那份获得感是双向的,对于普通用户来说,以往需要大费周章才能学习到的专业知识,如今通过社交媒体便能唾手可得,对于垂类博主而言,它不仅能让自己拥有无比重视的职业认同感,或许还可以拓展出一个意料之外的副业。

郝希纯医生的诊所并没有太受新冠疫情和经济波动的影响,其主要原因之一就是自己在积累粉丝的过程里,将医生的身份在微博上塑造成了一个品牌。

就在前几天,郝希纯医生谈到肺炎支原体可能会导致白肺和重症的问题时,表示「不能因为极少的个例就夸大它的危害」,让不少人知道了不科学的焦虑并不可取。

@cy郝希纯医生 急诊科医生

这才是互联网表达平权化真正的魅力所在,从流量涌现到内容输出再到用户消化,这一多方受益的传播链条天然就带有平等、自由的属性,至于微博,它做的事情是搭建起一个平台,然后再将信息获取交由市场主导。

最近有个很火的用词叫做「泼天流量」,大意是某个事件的发酵,会突然让一个算不上大众的领域备受关注。

得益于产品的强公共属性,微博的热搜几乎成为了当下社会热点话题清单,也就是说泼天的流量常有,而重要的是无论这流量发生在哪些领域哪个板块,都会有具备专业知识的博主产出优质内容,继而成为生态周而复始造势的动能。

免责声明:本文章由会员“极目新闻”发布如果文章侵权,请联系k8凯发天生赢家一触即发人生处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其他问题请于本站联系